La sua poetica si concentra sul rapporto tra il personale ed il sociale . La sua arte racconta il nostro mondo passando attraverso le sue emozioni e quelle di chi la circonda, raccontando una collettività in cui si addentra e conosce profondamente attraverso il linguaggio, elemento che la collega all’altro. Le opere di Elena Bellantoni sono poesie che raccontano , narrazioni d’arte , attraverso ogni forma e mezzo stilistico. L’artista con questa espressione unica, personale e soggettiva lega emozioni intime e collettive per raccontare la realtà che ci circonda e che ci appartiene.

Il tuo è un lavoro eclettico descrive il rapporto con la realtà e con il sociale attraverso svariati mezzi stilistici quali il video, la performance, la fotografia; la tua poetica è un percorso che traccia un rapporto tra arte e realtà passando per il privato, ne nasce così un importante collegamento tra il personale e il collettivo, che appare il punto nevralgico del tuo pensiero; partendo da questi presupposti mi vuoi parlare del tuo lavoro?

Il mio lavoro nasce e si sviluppa nonostante me, emerge da un’urgenza che ogni volta deve sbocciare dal mio Essere. Esso segue il fil rouge della mia storia personale, ma non è necessario che emerga o che sia palese. La relazione che mi interessa è tra il personale ed il politico perché credo che alla fine entrambi seguano lo stesso percorso. Dico sempre che il mio è un lavoro di scavo, mi sento come un’investigatrice o archeologa metto insieme tracce della mia storia, di quella collettiva attraverso un processo di natura poetica. Il poetico è politico.

Approfondendo: che importanza ha il linguaggio?

Il linguaggio per me è identità, esperienza, è quel segno che traccia il nostro essere al mondo, il senso del sé. Nel mio lavoro io gioco dentro e con le parole, quest’ultime diventano il luogo di scambio nelle mie performance il terreno in cui ci si incontra. La parola è fertile, porta con sé un significato e diventa significante e segno. Spesso infatti, registro le parole che mi vengono date: battendole a macchina, incidendole su una lastra di ottone, trascrivendole su piatti o registrandole su dischi in vinile. Raccolgo narrazioni attraverso le parole che si trasformano, esse subiscono un cambiamento e diventano immagini. In questo senso il linguaggio assume una forma, diventa un ponte che collega me e l’Altro. La lingua si sposta con le persone, migra, si trasforma e si sposta attraverso l’atto artistico di traduzione.

La richiesta che faccio al mondo è quella della parola, come se fosse l’essenza primordiale di qualcosa di molto antico. Le parole sono come stelle molto lontane – a volte morte – ma che continuano a brillare, illuminano all’improvviso tratti della nostra vita e ci fanno stare con la testa all’insù per lo stupore di un cielo stellato, carico di parole appunto.

A proposito di luce e parola, in un mio lavoro Lucciole, nato da un omonimo testo di Pier Paolo Pasolini del 1975, ponevo, durante la performance una domanda molto precisa: “cosa resiste?” Ecco per me ciò che resiste è il linguaggio.

Utilizzi spesso la metafora del soggetto nomade, che significato gli attribuisci?

Sono di origine calabrese, nata quindi nel sud della nostra Italia, cresciuta a Roma poi migrata per otto anni a Berlino poi Londra ed ora di nuovo nel Belpaese con diverse incursioni in America Latina ed altri luoghi legati al mio lavoro. Non ho un accento del sud, capisco il tedesco ma non lo parlo bene, comunico in inglese e francese e parlo l’itagnolo. Per diverso tempo mi sono interessata del concetto di lingua e traduzione nelle arti visive con un progetto di quattro anni Platform Translation che si è concluso con un’importante mostra alla Kunstraum Kreuzberg Bethanien e al NGBK di Berlino. Nei mei lavori per diverso tempo mi sono concentrata sui concetti di spostamento, attraversamento e marginalità del soggetto linguistico che ho declinato come nomade.

L’esperienza nomade del linguaggio, che vaga senza fissa dimora, abita i crocevia del mondo, regge il nostro senso dell’essere e della differenza, non è più l’espressione di una storia unica o di una tradizione. Il pensiero migra, va tradotto. Questo implica un senso diverso di “dimora” di essere al mondo, significa concepire la residenza come qualcosa in movimento.

Per Rosi Braidotti, «nomade è un verbo, un processo attraverso il quale tracciamo molteplici trasformazioni e molteplici modi di appartenenza, ognuno dipendente dal posto in cui ci troviamo e dal modo in cui cresciamo. Insomma, dobbiamo tracciare cartografie alternative così da poterci liberare dell’idea che possano esistere soggetti completamente unitari, che appartengono a un solo luogo.»

Il 18 maggio ad Album Arte a Roma durante un ciclo di proiezioni sulla video arte è stato presentato in prima assoluta nazionale il tuo video Maremoto; un video performativo di grande attualità girato sulle coste siciliane, vuoi parlarmi di questo lavoro, del suo significato legato alla migrazione, alle culture, all’incontro tra esse, all’identità e ai confini del mare, luogo privo di barriere…

Era mattina. Erano le luci dell’alba. Era teso come un lenzuolo, il mare. Era un giorno come un altro. Ero pronta a salpare, in bicicletta. Era lo sforzo, il freddo che non immaginavo. Era una costa lunga di confine. Ero sommersa dall’acqua. Era il massimo che potessi fare. Era il desiderio di arrivare. Era l’orizzonte, il punto d’incontro. Era uno spazio troppo vasto. Era il riflesso del Mediterraneo. Era la lingua del mare che sentivo. Era quella di Ibrahima che raccontava. Era una voce altra la sua. Era la mia lontana per lui. Era stato lungo il suo viaggio. Era giovane, molto giovane. Era di occhi neri. Era che indietro non si torna più. Erano le onde che spostavano tutto: i pensieri e le persone. Era imperfetto mare.

La migrazione è un viaggio di sola andata non c’è una casa dove fare ritorno. La storia viene mietuta e fatta parlare, riletta e riscritta e la lingua prende vita nel transito nell’interpretazione. Tradurre è trasformare come dicevo prima, in Maremoto non traduco il racconto di Ibrahima, uno dei tanti ragazzi senegalesi giunti sulle nostre coste con un barcone, ma lo restituisco visivamente attraverso un lavoro di sforzo e resistenza fisica. Volevo sperimentare la violenza di quest’alterità, di altri mondi, lingue e identità, non ricadere nel retorico con l’ennesimo racconto, ma sperimentare in maniera concreta e poetica la sua storia. Il mare mediterraneo abbraccia visivamente questa narrazione, diventa il confine ed il luogo d’incontro allo stesso tempo. Dove l’Io sparisce l’Altro emerge, da questa posizione comincio a capire che dove ci sono limiti, esistono anche altre voci, altri corpi, altre parole, dall’altra parte, al di là dei miei confini specifici. Trasportata dall’acqua guardo uno spazio potenzialmente ulteriore: la possibilità di un altro posto, un altro mondo, un altro futuro.

Il movimento sottolinea, in questo lavoro, due azioni quella della bicicletta e quella del mare. Come dico nel testo di introduzione al video il mare sposta tutto: i pensieri e le persone. L’azione che faccio, il tentativo di attraversare il mediterraneo in sella ad una bici, è di natura impossibile come spesso nei miei lavori lavoro sul concetto di utopia. Ho scelto la bici perché passando del tempo in questa costa di confine mi sono resa conto che la maggior parte dei ragazzi migranti che vedevo la mattina andare a lavorare nei campi usano questo mezzo per muoversi. La fragilità della bici corrisponde alla fragilità delle imbarcazioni con lui loro approdano alle nostre coste. Non potevo non provare a cavalcare questo Maremoto.

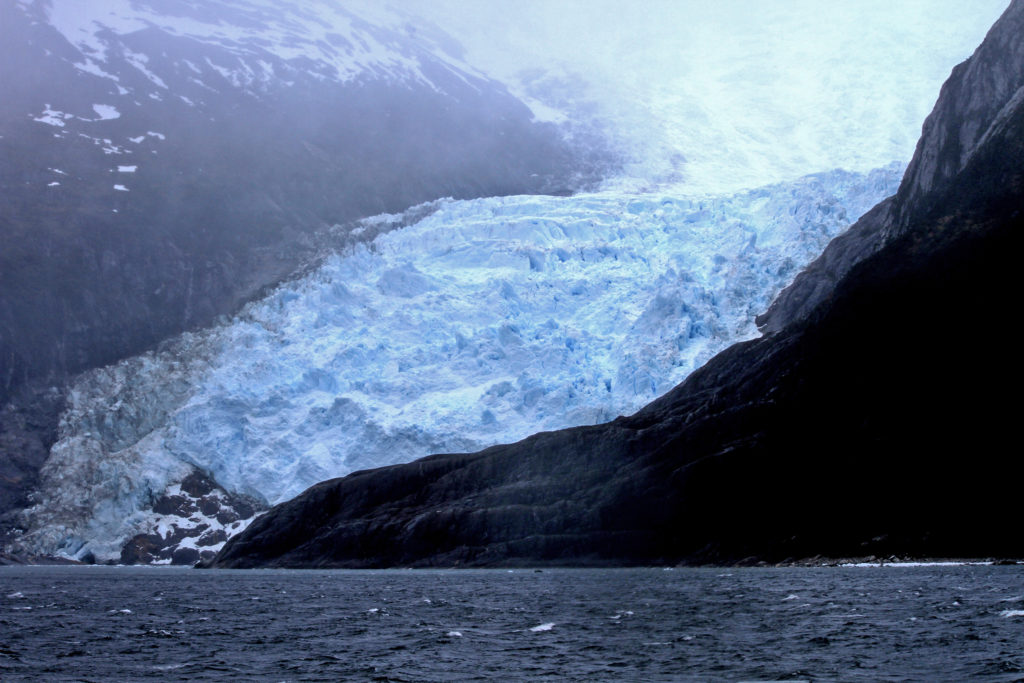

Uno dei tuoi lavori più complessi e articolati degli ultimi anni è Hala Yella, adios/addio, dove documenti il risultato del tuo viaggio nella regione Antartica di Capo Horn. In questa video installazione documenti l’importanza del rapporto culturale con l’atro. Mi racconti questo lavoro, chi è Cristina Calderon? E come ti sei voluta rapportare a lei?

Il progetto HalaYella adios/addio nasce da un’esperienza intensa che ho vissuto a Capo Horn (nella Patagonia Cilena) per un periodo di 3 mesi a cavallo tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013. In questo periodo mi sono spinta in uno dei punti più estremi dell’America Meridionale alla ricerca dell’abuela Cristina Calderon. Questa donna è stata dichiarata patrimonio umanitario dall’UNESCO nel 2006. La signora Calderon infatti è l’ultima di una stirpe antichissima – gli Yegan – nativa della Terra del Fuoco, purtroppo quando lei non ci sarà più scomparirà anche la sua lingua e cultura millenaria. Con il progetto Hala Yella adios/addio, il mio tentativo è quello di preservare e tramandare una testimonianza di vita dalla “ fine del mondo”.

Una video installazione documenta il dialogo con “l’altro”, il mio sforzo è stato quello di creare un percorso tra due mondi così lontani spazialmente e culturalmente. Questa investigazione non mira ad interpretare la cultura della Calderon, ma il video vuole testimoniare l’incontro con “l’alterità radicale” come la definisce il filosofo Emmanuel Levinas.

La posizione che ho scelto di assumere è quella dell’ascolto e dell’apprendimento, opposta quindi rispetto a quella presa dai primi conquistatori di queste terre così lontane.

Il metodo di ricerca e di lavoro è il viaggio in se stesso, un’avventura utopica attraverso terre sconosciute, verso ciò che non è semplicemente solo distante ma probabilmente impossibile da raggiungere.

Ho deciso di chiudere questo percorso attraverso un’azione performativa sul Diente di Navarino, montagna sacra per la cultura Yagahn, tentando di ri-vivere un antico rituale. Un archivio fotografico dà forma a questi momenti, trasformando la metafora del viaggio in un metodo d’investigazione critica del processo attraverso il quale la conoscenza viene prodotta e comunicata.

Ho provato a delineare il derridiano “impossibile ma necessario” atto di traduzione, trascrivendo ogni parola Yaghan in tre lingue differenti: spagnolo, italiano e il linguaggio delle immagini. L’Abbecedario che ho costruito diventa strumento d’indagine privilegiato per stabilire un primo dialogo con Cristina Calderon, questo diviene il terreno nel quale avviene lo scambio, il foglio è il luogo di questo incontro.

Si è appena conclusa il 26 maggio la tua personale DreamEscape alla Galleria Richter Fine Art di Roma a cura di Saverio Verini, in questa mostra racconti attraverso il mezzo pittorico le giovanissime prostitute nigeriane che ti capitava di vedere percorrendo la strada tra Roma e Anzio, questi lavori hanno diverse sfaccettature sociali, ma anche molto intime, me ne vuoi parlare?

L’anno scorso ho insegnato ad Anzio, tornando verso casa percorrevo varie strade per trovare la via più breve e tranquilla ed evitare la Pontina. Nei miei vari tentativi ho attraversato la Laurentina, strada che conosco bene nel suo ultimo tratto perché sono cresciuta all’Eur. Non pensavo che la campagna romana oltre ad essere piena di verde e pecore che pascolano, fosse così tanto frequentata da giovanissime donne e macchine di turno. Nei mei mesi da pendolare non ho fatto altro che pensare a come avrei potuto raccontare quello che vedevo, così ho iniziato a rubare degli scatti di nascosto con il cellulare, a fare delle ricerche su internet, a scaricare foto dal web e creare insomma un collage di immagini che poi si sono fissate nella mia testa. Quando Saverio Verini mi ha proposto di fare una mostra mi sono venute subito in mente quelle giovani ragazze di colore che avevo lasciato sul ciglio della strada. Ecco, sono andata a prenderle, non a riprenderle.

Vuoi raccontarmi la tecnica che hai usato e perché?

Il linguaggio pittorico è stato la forma naturale per ripercorrere le strade di questa narrazione, mantenendo un distacco visivo e formale, ma espressivo attraverso l’emotività del colore e della luce.

Il mio è un punto di vista. Tutte le ragazze dipinte sono di spalle quasi come sospese in una terra di mezzo, un limbo in cui sono chiuse. Lo spettatore forse non si accorge subito di quello che sta vedendo, ma lo scopre lentamente e fa esperienza di questo schock che ho vissuto anch’io. Vero è che io lavoro sempre su vari livelli, che non sempre devono necessariamente emergere: quello personale, sociale e a volte anche politico.

Ho cercato di declinare questi appunti seguendo la forma del colore, della luce e dello spazio.

La pittura in questo può essere ingannevole e seducente, la bellezza può diventare improvvisamente decadenza. Ho vissuto in Nigeria durante la mia primissima infanzia e ricordo bene l’atmosfera del bush, il bosco. All’improvviso sono tornata indietro nel tempo a quelle sensazioni forti e violente che hai da bambino, quando scopri il mondo. Ho scelto di ritrarre giovani nigeriane per questo, per raccontare un’infanzia perduta in cui il cielo non c’è mai, le speranze non ci sono. E’ una forma di esotismo al contrario, racconto l’Africa che abbiamo qui. Il paesaggio è apparentemente da dream/sogno, ricco e fitto, costituito da colori forti e brillanti ma in realtà risulta claustrofobico. Proprio per questo ho lavorato sui contrasti, sullo stupore, sulla bellezza e sulla morte perché di questo si tratta. Tutte le giovani nigeriane indossano vestiti dello stesso colore: è come se alla fine l’identità venga cancellata e quasi negata ed emergesse un’unica narrazione, che si sposta da un quadro all’altro, da una posa all’altra, come in una sequenza cinematografica. Non sono ritratti, non m’interessa restituire lo sguardo ma la posizione che queste ragazze hanno verso il loro mondo, la stessa che lo spettatore assume di fronte alle opere. E’ come se il corpo diventasse una soglia.

Dietro tutta questa produzione pittorica c’è un chiaro procedimento concettuale, ho lavorato a questo ciclo di opere con lo stesso approccio con cui costruisco le mie performance o video. E’ nato parallelamente, infatti, The Beauty and the Beast.

Me ne vuoi parlare?

La protagonista del video è una bambina che passeggia per il Museo Civico di Scienze Naturali di Milano, ancora una volta un luogo di affezione per me, tornata dall’Africa mia madre mi portava, con mia sorella, a giocare in questo posto quando fuori nevicava. Ho girato il video durante la mia residenza a Careof DOCVA a Milano. Ho scelto anche un museo perché rappresenta il luogo dell’educazione e della sistematizzazione del sapere e della conoscenza.

Nel video ascoltiamo, infatti, la giovane voce della bimba che legge uno scritto filosofico come se fosse a scuola. Il testo è un estratto – che ho modificato – della Banalità del Male di Hannah Arendt.

Il lavoro video si integra con il resto della mostra, con un linguaggio poetico diverso quasi surreale affrontando il tema che sottende tutto il percorso espositivo.

La bambina è come se ponesse allo spettatore delle grandi questioni sulla vita, la morte e la violenza umana. Il personaggio che è stato cancellato dal trattato è Adolf Eichmann un feroce gerarca nazista imputato del famoso processo di Gerusalemme per crimini di guerra contro l’umanità. La bimba non pronuncia mai il suo nome ma lo sostituisce con Egli o Esso, la scelta è stata dettata dal fatto di non voler concentrarsi su un episodio specifico della storia ma affrontare il discorso della banalità del male in modo universale.

Ritroviamo, come per il ciclo pittorico, un lavoro sull’infanzia negata e sulla violenza. La bimba mentre cammina incrocia gli sguardi di animali impagliati come se il museo fosse un luogo di morte e distruzione. Cosa resta di questo viaggio dentro la bestialità umana?

Collabori spesso con altri artisti mi racconti il progetto Tutorial Sirtaki …

Tutorial Sirtaki è un progetto nato in collaborazione con Mariana Ferratto, terza parte del progetto Passo a due, opera corale orizzontale, di indagine sul processo creativo attraverso le sue fonti, quelle di un numero crescente di autori che si sono prestati a collaborare.

Due anni fa abbiamo iniziato a lavorare ad un progetto comune “Passo a due”, nato dal bisogno di confrontarci durante i nostri processi creativi. Il progetto si è realizzato attraverso una residenza artistica condivisa che si è conclusa con la realizzazione di due opere video. Ci siamo rese conto dell’importanza e la ricchezza dello scambio e del confronto e come questi stimolino i processi creativi. Per questo abbiamo pensato di ampliare la proposta ad altri artisti di cui stimiamo il lavoro chiedendo loro un video tutorial. I tutorial sono uno dei mezzi più diffusi e democratici per nuove pratiche di educazione. Un’ educazione che varca i confini delle accademie e le logiche di mercato. Democraticamente ognuno, attraverso il mezzo video, può insegnare agli altri qualcosa che sa fare all’interno delle proprie quattro mura di casa e chiunque nella stessa situazione può usufruirne. Vogliamo che gli artisti ci raccontino com’è il loro processo creativo, come nasce il loro lavoro artistico. Vogliamo scoprire gli strumenti che sono alla base di un’idea artistica. Non ci interessa il prodotto finito, l’opera ma la sua genesi, da cosa e in quali condizioni questa emerge.

Le domande che abbiamo posto sul processo creativo, dirette – ad oggi – a più di quaranta artisti, hanno ricevuto risposta in altrettanti video tutorials sorprendentemente diversificati uno dall’altro, tanto nella forma quanto nei contenuti.

Nell’arco di tre mesi i video sono stati pubblicati sul banner di Arshake, uno ogni tre giorni, man mano resi visibili su una pagina dedicata consultabile sul sito e liberati sul web attraverso il canale vimeo. Inoltre il progetto è stato presentato al MAXXI all’interno del Media Art Festival curato da Valentino Catricalà.

Tutorial Sirtaki si evolve da Passo a due espandendo l’impiego di modalità collaborative: dal crowdfunding per la realizzazione delle video installazioni presso la residenza Careof DOCVA di Milano, all’Archivio del Potere (nato come pdf on line e poi edizione cartacea edito da WBook), a facebook, utilizzato per reclutare i partecipanti della perfomance collettiva La Milonga Passo a due realizzata a Roma nello spazio pubblico del parco di Villa Ada (giugno 2015). Con lo spirito del sirtaki, danza popolare greca che nella sua configurazione a cerchio si apre continuamente a nuovi partecipanti, il progetto segue lo stesso ritmo, destinato ad una continua crescita.

Interpreti l’arte come un linguaggio collettivo…

Interpreto l’arte come luogo privilegiato di scambio. Quando vivevo a Berlino, dove ho trascorso otto anni, ho aperto un project space 91mQ che per ben 4 anni è stato un spazio dove la collettività si incontrava per produrre pensiero ed opere. Poi ho fondato Platform Translation Group, quando vivevo a Londra, con altri tre artisti Marwa Arsanios, Soledad Pinto e Mihalis Theodosiadis. Un progetto itinerante PT nato con l’intento di invitare artisti e curatori provenienti da diverse parti del mondo ad indagare, attraverso pratiche artistiche e riflessioni teoriche, il concetto di Traduzione. Finita l’avventura con 91mQ è iniziata quella di Wunderbar Cultural Project, che ha coinciso con il mio rientro in Italia. Insomma tutto il mio percorso segue in qualche modo una strada al plurale anche attraverso lo scambio con critici e curatori con cui spesso mi sono trovata a produrre opere e lavori. In un video del 2014 intitolato I giocatori i protagonisti di una silenziosa partita a carte, esplicito riferimento, evocato anche nel titolo, ai Giocatori di Cézanne e alla partita di scacchi di Duchamp, siamo io ed il critico Angelo Trimarco. Nel video viene ricostruita una situazione irreale: all’interno di un bosco – nella fattispecie quello dell’area archeologica di Fratte – che fa da quinta lussureggiante alla scena, dove noi passeggiamo portando ognuno la propria sedia, fino a fermarci al tavolino di gioco e dare inizio a una partita a carte.

Non contenta nel 2014 con il critico e curatore Antonello Tolve produco Sposalizio, una ricognizione sul campo di fotografie, documenti, interviste aventi come soggetto il vincolo matrimoniale come prassi sociale ed economica fondata sul baratto, da cui scaturiscono differenti lavori tra cui una performance, uno sposalizio appunto.

Protagonisti dell’atto performativo siamo, ancora una volta, io e Tolve; entrambi indossiamo un abito da cerimonia, ciascuno modellato sulle taglie dell’altro. Con Sposalizio – come chiarisce bene Simona Brunetti in un suo saggio sul mio lavoro: “ l’artista e il critico, simbolicamente uniti nel vincolo matrimoniale, diventano gli elementi fondanti di un micro-sistema economico di scambio in cui ciascuno, portando con sé il suo universo linguistico e simbolico, viene chiamato a produrre senso e non profitto, segni e non merci”.

Leda Lunghi

Comments are closed.